2025 夏の染め直し − yutaka na iro / 大阪 弁柄染め −

−会期−

受付期間:2025.7.5〜7.27

返却予定:9月末

期間中は当店購入品以外のお品物もお引受け致します。

遠方の皆様もお気軽にお問い合わせくださいませ。

−染色技法−

“yutaka na iro 大阪・弁柄染め6種”

黄土・緑土×煤・藍錠×煤

(単色&爆弾染め)

−染め代金(税抜/1piece)−

“弁柄染め”

〜100g:4,000円

〜200g:6,000円

〜400g:8,500円

〜600g:11,000円

〜800g:14,000円

〜1000g:17,000円

1000g〜:200g毎に+3000円

“弁柄・爆弾染め”

〜100g:7,000円

〜200g:9,000円

〜300g:12,000円

〜500g:18,000円

※〜500g限定の技法となります

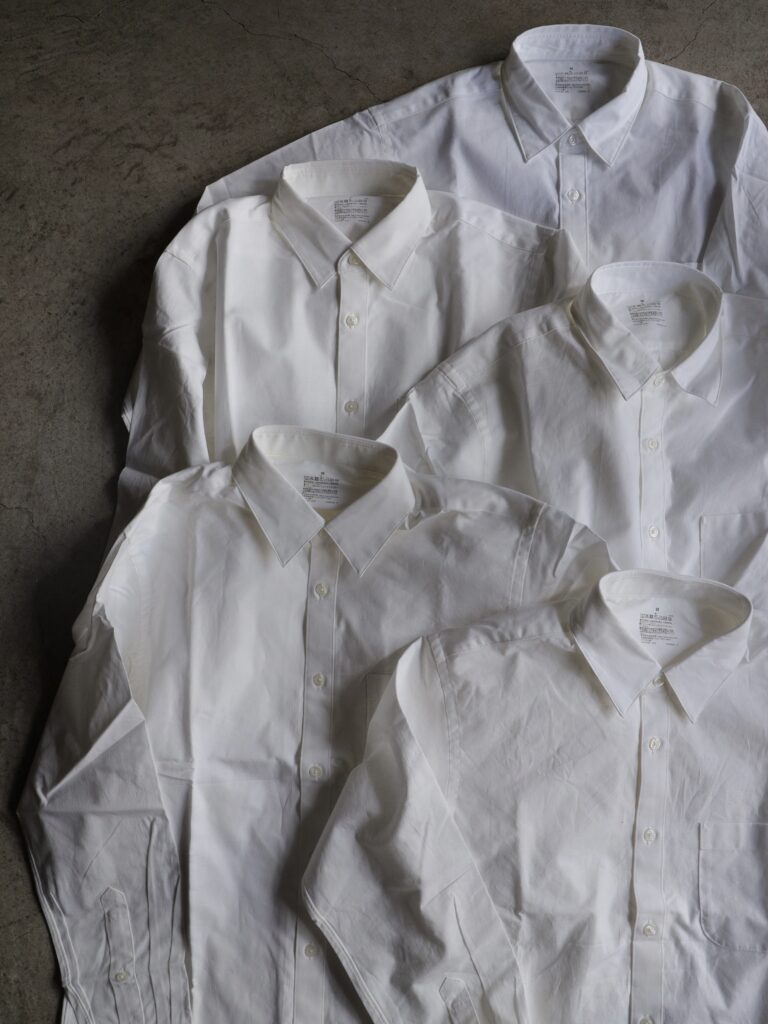

《参考例》

シャツやブラウス:200〜400g程度

ワンピースやボトムス:400〜800g程度

アウター:700〜1500g程度

※形や素材によって異なります

−染色可能素材−

綿、麻、竹、和紙

レーヨン等の再生化学繊維

化繊混やシルク・ウール混もご相談ください

※「濃紺」や「黒」など濃色の衣服は染色できかねます

※革パーツや裏地付きの衣服は縮みや破れなどにご留意ください

※撥水やパラフィンなどの特殊加工が施されている場合はお断りさせていただく可能性がございます

《染め直しの流れ》

−店頭受付

- お申込

店頭へご希望の衣服をお持ち込みください - 代金の算出

g数をその場で計量して算出致します - お支払い

受付時にお支払いいただきます

※お支払いは全て“現金決済”にて頂戴致します - ご返却

−WEB受付

- お申込

contactまたはInstagramのメッセージより

染め直しを希望する衣服の詳細をご連絡ください

その後、お品物をmienisiへお送りいただきます - 代金の算出

お品物を確認して正確な代金と留意点をご連絡致します - お支払い

銀行振込または代金引換にてご決済いただきます - ご返却

ヤマト運輸或いは日本郵便(ポスト投函)にてご返送致します

※誠に恐れ入りますが往復分の送料はお客様のご負担となります。

《注意事項》

- 衣服は予め洗濯を行なってからご用命ください

(染めムラ等の原因ともなります)

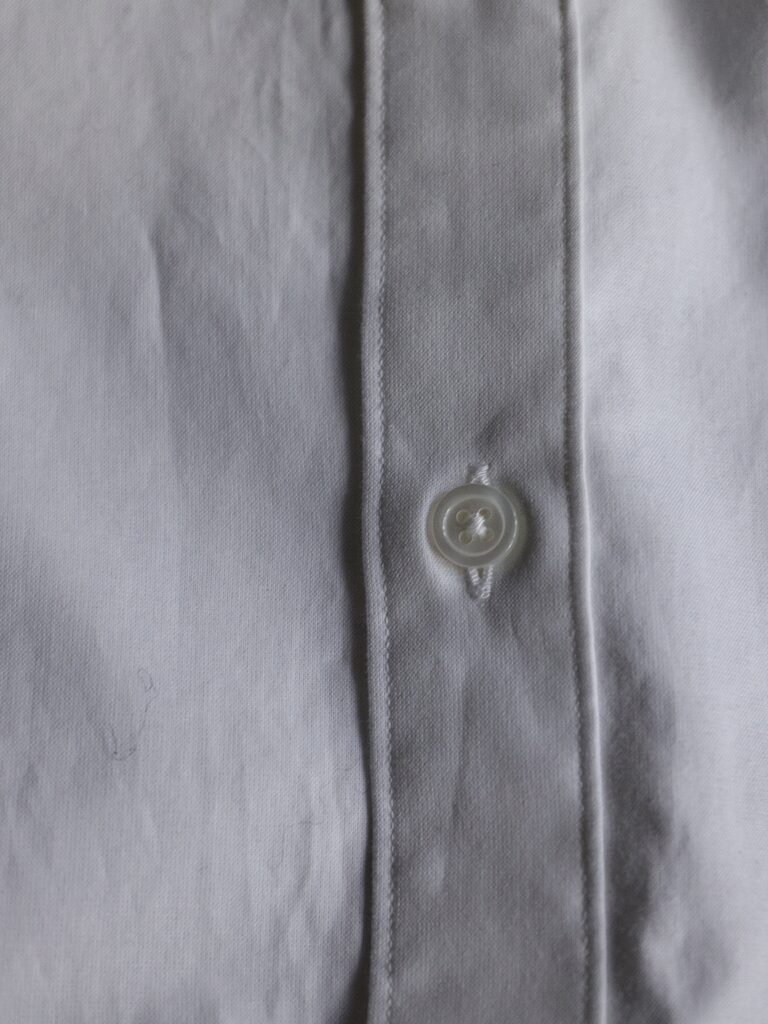

※場合によってはお断りさせていただく可能性もございます - 貴重なボタンやパーツ、付属品等は事前にお取り外しの上ご用命ください

※破損や紛失時における補償等は行なう事ができません - お申込後のご返金・ご返品等はお受けできかねます

- 「弁柄(ベンガラ)染め」について

①天然染色の為、均一に染まらず色むらが発生する場合がございます

②0.5〜1サイズ程度の縮みが発生する場合がございます

③ご着用を重ねると色落ちやアタりが起こります

④裏地付きの場合、裏地が表地にはみ出したり、破れる可能性がございます

⑤べんがら染めは淡い色が特徴の為、染色後の色は「元々の衣服の色」に左右されます

※濃紺や黒など濃色の衣服は染色できかねますので予めご了承ください

弁柄(べんがら)染めについては以前のkakimonoにて綴っております。

その他、染め直しについてはこちらもご覧ください。

「奄美・泥染め」「京都・柿渋染め」に続く

新たな染め直しのご提案は

日本古来より培われてきた染色技法

“弁柄(べんがら)染め”にございます。

まずは染色を施す匠のご紹介を。

大阪の南部に染色工房を構え

“yutaka na iro”を主宰する

染色家/アースカラークリエイター

小渕 裕氏。

日本で唯一のベンガラメーカー「古色の美」にて

職人として17年の経験を積み独立。

土の採取、顔料製作、そして染色作業迄の

一貫とした工程を自ら行ない

「色」への終わりなき探究に努める

まさにべんがら染めのプロフェッショナルです。

べんがらを通じて日本の染め色や文化を伝えるべく

職人でありながらクリエイターとしてもご活躍されている小渕さん。

浴衣や帯や暖簾などの染色活動を始め

絞り染めなど伝統的な技法を活かした造形作品の制作・展示

そして染色ワークショップの開催など

国内外で精力的にご活躍されています。

ワークショップは日本のみならず海外でも定評があり

べんがらの新しい可能性や表現を常に追求していらっしゃいます。

そして、覚えているでしょうか。

以前mienisiにて企画・販売した「和紙布」

何を隠そう、その全てにご助力いただいたのも

今展の同氏に他なりません。

べんがら染めについても書き綴っておりますので

よろしければ以前のkakimonoも合わせてご覧ください。

小渕さんとの御縁は

mienisi開業前にまで遡ります。

「着用後の衣服を染め直すのに最も適した技法」

そんな問いへの答えを様々に模索していた時

私はこのべんがら染めに出逢いました。

特殊な機械や化学物質を必要とせず

時として「熱」すらも不可欠ではない

衣服にも肌にも環境にも優しい天然染色技法。

自然にある素材のみを使用し

染料はそのまま土に還る。

まさに染め直しとして理想的であると直感した私は

ぜひその染色技法を間近で体感したいと思い

それに快くお応え下さったのが

紛れも無い、小渕さんその人でした。

弁柄(べんがら)は

「焼土」によって生まれる色を用いた

世界最古の染料です。

高温で熱した鉱物を

すり鉢で一つ一つ細かくすりつぶし

顔料として用いるそれは

採取する国や地域によっても

多様な表情を魅せてくれます。

日本では古くから染料だけでなく塗料として

建材にも使用されてきたべんがら。

小渕さんが勤めていた「古色の美」も

最初は社寺や日本家屋のべんがら塗りとして

日本各地でご活動されていたそうです。

神社でよく目にする朱赤

あれも実はべんがらなんですよ。

そんな中とあるキッカケから

べんがら染料を建具だけでなく

糸や布の先染めや製品染めの染料として用いる事に。

その開発にずっと携わってきたのも

やはり小渕さんでした。

元々、絵や彫刻の制作に励まれていた小渕さんは

その過程で偶然べんがらに出逢ったと話します。

そのあまりの美しさに心を奪われ

べんがらの虜となった小渕さんは

すぐに古色の美の扉を叩きます。

「べんがらの色に生命力を感じたんです」

染め師になられて早20年

自然が作り出した

一言では表せない色の深みを追求すべく

今も尚、色作りと染色技法の研鑽に励まれています。

そんな小渕さんとべんがら染めの「今」を知りたいと思い

今年の冬、急遽小渕さんの工房にお邪魔してきました。

当日はあいにくの降雪

しかしチラチラと雪に照らされる工房と染衣は

とても美しく、幻想的でした。

一棟の古民家を活用した工房の

至る所に散りばめられた

小渕さんとべんがら染めの痕跡。

部屋の最奥には

なんと仏間とのコラボレーションまで。

非常に印象的な空間でした。

工房内の様々なディテールに刺激を受けながら

話は自然と本展、染め直しの話へ。

これまでに小渕さんが手掛けてきた

数々の染色作品を横目に

「色」の話についてもアレコレと。

べんがらに関わらず

「色」そのものへの知見が深い小渕さんは

色の歴史や文化的背景を調べるのがお好きだそうで

それを色作りや染色技法の開発に活かされる事もあるのだとか。

例えば旧約聖書に登場する

「アダム(アダムス)」とは「土」の意であり

神は「土」から最初の人を創造したとされています。

様々な文化的背景に色濃く影響している

「土」にまつわる話

非常に興味深い話ばかりでしたが、これはまた別の機会にて…

やはり「本気」の人は秘められた蓄積が違いますね。

多数の作品を拝見させていただき

今回初となるべんがらの染め直し展では

下記の3色×2種の技法を選ばせていただきました。

是非、お楽しみいただけますと幸甚です。

《Ⅰ》

“黄土”

べんがら染めと言えば

真っ先に思い浮かぶのは「赤」でしょう。

私も初回となる染め直し展では

赤の提案を真っ先に検討していました。

しかし小渕さんが深く携わってきた

「大阪べんがら」を始め

赤が始まる前の“原色”が存在する事を

工房に伺い、初めて知る事となります。

それこそがこの“黄土”です。

何百何千度という高温で黄土を熱し

赤、茶、黒と様々な色を作り出す

古代から用いられてきた先人達の知恵。

美しい黄土の色は

調和や平和を象徴するものとして

かつて天皇家が着ていた時代もある程

“人を刺激しない色”として重宝されてきました。

数々の万葉集にも登場する

住吉大社の黄土もその一つです。

まさに最初の染め直し展にふさわしい

始まりの色「黄土」を

今展ではご提案させていただきます。

《Ⅱ》

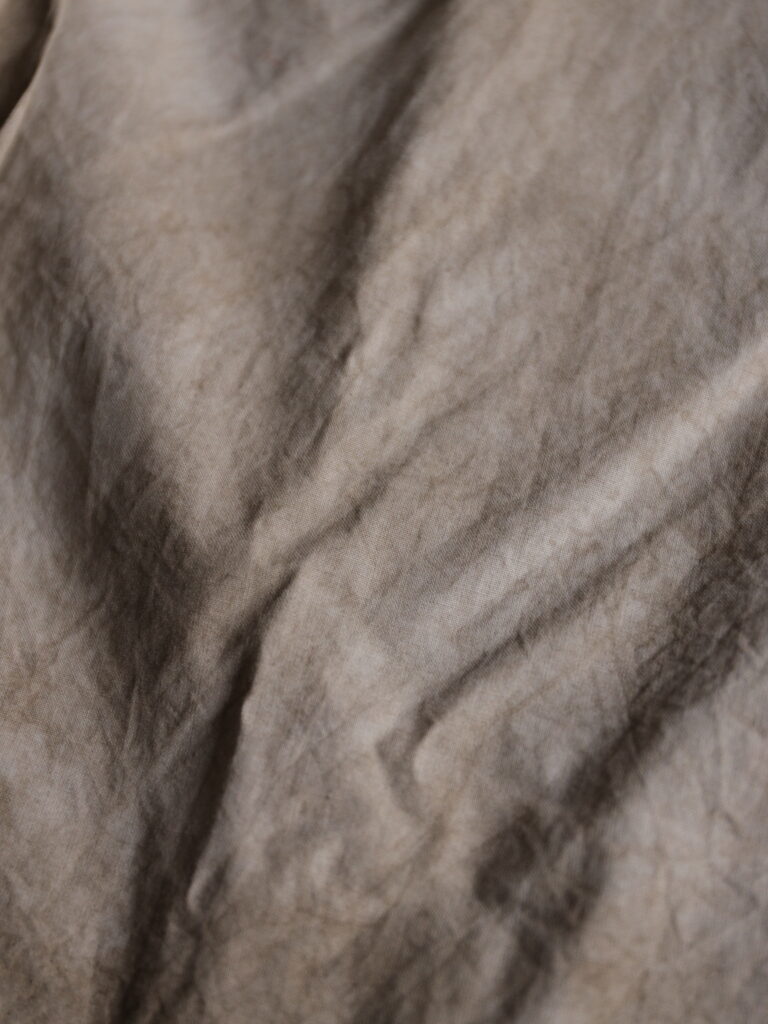

“緑土×煤”

小渕さんが作る「色」の中で

私が特に好きな一色があります。

それがこの「緑土」と呼ばれる

セピア調の退廃的な色。

非常にmienisiらしいこの色に

絶妙な塩梅で「煤染め」を加え

より肌馴染みの良い色に仕上げていただきました。

小渕さんが創り出す

ベンガラ染めに新たな解釈を加えた色

ぜひお愉しみください。

《Ⅲ》

“藍錠×煤”

最後の一色は

べんがらではない染料からのご提案です。

「煤染め」と「藍錠染め」を掛け合わせた

べんがらだけでは生み出す事が難しい深い群青。

「煤(すす)染め」とは

松を燃やしてできた煤で染める技法であり

一般的に使用される「墨染め」とは似て非なる染め。

「藍錠(あいじょう)染め」とは

藍の生葉を発酵・沈殿してできた

いわゆる顔料藍のことです。

通常、小渕さんはどちらの染料も

べんがら染めと組み合わせて使用し

多種多様な色作りに役立てていますが

今回、工房で拝見した

この二つを組み合わせた色がとても美しく

ご提案する事と相成りました。

《Ⅳ》

“爆弾染め”

最後のご提案は

「色」ではなく「技法」です。

“爆弾染め”と呼ばれるそれは

日本に古くから伝わる絞り染めの技法を活かし

布の随所を不均一に縛りながら施す

小渕さん独自の染色技法。

作為を消しながらも手の程を尽くし

染色の存在感を存分に表現します。

美しい一布へと生まれ変わるこちらの技法

全て手作業、かつ布の厚みに左右される技法の為

染色受付は「500g未満」とさせていただきます。

今回ご用意した3色の染めは

いわゆる“通常の染め”と“爆弾染め”

それぞれを組み合わせてお選びいただく事が可能です。

様々な染料と技法で創造する

小渕さんの「色」の世界

ぜひ、皆様の衣服でカタチにしましょう。

「色」には不思議な力が宿ると語る小渕さん。

例えば草木の柔らかい色を身に纏い安心感を覚えるように

目に見える視覚的効果を超え

「音」や「声」や「気配」のようなものを

色から感じる瞬間があると話します。

これまで人類が歩んできた

「色」への飽くなき探究の歴史を紐解いても

必需“以上”の想いが込められている事は明白です。

小渕さんが目指す染色表現は

目には見えない“色のカタチ”を

示す事なのかもしれません。

生涯を費やして染色に励む

小渕さんのべんがら染め

ぜひこの貴重な機会にて

ご体感いただけますと幸甚です。

染色やお申込方法について

何かご不明な点などございましたら

店頭やWEBにてお気軽にお問い合わせください。

皆様のご用命心よりお待ちしております。